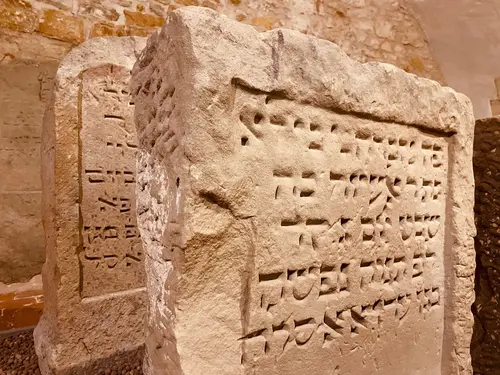

Jüdische Geschichte

Auf den Spuren eines bekannten Rabbi

Die jüdische Geschichte Rothenburgs zerfällt – wie die so vieler anderer Städte – in mehrere Abschnitte. Mal waren Juden mehr oder minder geduldet, in anderen Zeiten wurden sie gnadenlos verfolgt. 1520 wurde es Juden gänzlich verboten, die Stadt zu betreten. Die, die noch dort wohnten, mussten fliehen. Nicht das einzige Mal, dass das Judentum in Rothenburg einen Rückschlag erlitt.

Erst 350 Jahre später, im Jahre 1870 siedelten sich wieder Familien mit jüdischer Abstammung in Rothenburg an. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts flammte, angetrieben durch die Hetzpropaganda der Nationalsozialisten, erneut der Antisemitismus auf. Noch vor der Pogromnacht im November 1938 wurden alle Bürger jüdischer Abstammung aus Rothenburg vertrieben. Binnen weniger Jahre hatte Rothenburg keine jüdische Gemeinde mehr.

-

Kapellenplatz

-

Weißer Turm

-

Judengasse

-

Im Klosterhof

-

Stolpersteine